1. はじめに:なぜ今、チームビルディングが不可欠なのか?

現代のビジネス環境は変化が激しく、一つの部署や個人の力だけで大きな成果を出すのは困難です。

だからこそ、組織として最大のパフォーマンスを発揮するための仕組み、すなわちチームビルディングが重要になります。

チームビルディングとは、単なるレクリエーションではありません。

メンバー同士が協力し合い、共通の目標に向かって効率よく働ける「強いチーム」の土台を意図的に作り上げるプロセスです。

中小企業から大企業、官公庁、病院、大学まで、多岐にわたる組織とお付き合いする中で、私たちは「組織の力」が成果に直結することを肌で感じています。

この記事では、チームビルディングの目的や具体的な効果、そして担当の方々がすぐに活用できる実践的な手法まで、わかりやすく徹底的に解説します。

この記事を通じて、あなたのチームが目指すゴールを一緒に明確にしていきましょう。

2. チームビルディングとは何か?定義と目的を理解する

まずは、基本的な定義を明確にし、混同されやすいチームワークとの違いを押さえましょう。

2-1. チームビルディングの定義とチームワークとの違い

| 要素 | チームビルディング(Team Building) | チームワーク(Team Work) |

|---|---|---|

| 意味 |

チームの土台作り・基盤を強化する 「活動」や「プロセス」 |

出来上がったチームが協調して目標に向かう 「協力体制」や「行動」 |

| 目的 |

相互理解の促進、信頼関係の構築、 コミュニケーションの活性化 |

効率的な目標達成、 プロジェクトの成功、成果の最大化 |

| 例 |

研修、ワークショップ、レクリエーション、 オフィス環境整備 |

会議での活発な意見交換、 役割分担の遂行、お互いのカバー |

チームビルディングは、いわば「強いチームワーク」を実現するための準備や投資です。

土台がしっかりしているからこそ、その上に建つ成果も安定し、大きくなります。

2-2. なぜチームビルディングが必要なのか?主な目的

様々な業種や部門でお取引をする中で見えてくる、チームビルディングの主要な目的は以下の3点に集約されます。

- コミュニケーションの壁を壊す:部署間や世代間の意思疎通を円滑にし、情報共有のスピードと質を高める。

- 心理的安全性の確保:メンバーが安心して意見を述べ、チャレンジできる環境を作り、イノベーションを促進する。

- エンゲージメント(貢献意欲)の向上:メンバーがチームや組織への帰属意識を高め、「自分事」として仕事に取り組む意識を育む。

3. チームビルディングがもたらす具体的な効果

チームビルディングに投資することで、組織にはどのようなメリットが生まれるのでしょうか。

具体的な効果を見ていきましょう。

3-1. 組織全体に波及する3つのメリット

チームビルディングは、個人・チーム・組織の3つのレベルで以下のようなメリットをもたらします。

| 効果のレベル | 具体的なメリット |

|---|---|

| 生産性・効率 |

業務効率の向上: 報連相の漏れが減り、認識のズレが解消されることで、 手戻りが減りプロジェクト完了率が向上します。 |

| 課題解決力 |

問題解決能力の強化: 信頼関係があるからこそ、困難な状況でも本音で意見をぶつけ合い、 最善の解決策を見つけられるようになります。 |

| 人材定着 |

社員満足度・定着率の改善: チームへの貢献実感が得られ、居心地の良い職場になることで、 モチベーションが維持され離職率の低下につながります。 |

3-2. データで見る効果の実例

最新の調査では、効果的なチームビルディングを実施した組織は、そうでない組織に比べて売上が約2倍に、生産性が20%以上向上したというデータもあります。

私たちが手掛けるオフィス環境も、チームビルディングの効果に大きく関わります。

例えば、部門を超えた交流を促す共用スペースの設計や、気軽なコミュニケーションを生むレイアウト変更なども、広義のチームビルディングの一環です。

4. チームビルディングの具体的な手法とプロセス

「何をすればいいか?」が一番知りたいポイントですよね。

ここでは、導入しやすい手法と、チームが成長していくためのプロセスをご紹介します。

4-1. チームを強くする実践的な手法(屋内・屋外)

多種多様な業種(病院、学校、官公庁など)でも導入しやすい、代表的な手法をピックアップします。

| 実施場所 | 手法 | 目的・期待できる効果 |

|---|---|---|

| 屋内 (オフィス) |

フューチャーサーチ |

対話によるビジョン共有。 組織の未来について全員で議論し、目線合わせを行う。 (全社的な統合に有効) |

| 共通目標を設定 するワーク ショップ |

目標達成のための役割分担やコミットメントを明確化し、 責任感を醸成する。 (生産性向上に直結) |

|

| シャッフル ランチ・交流会 |

普段話さないメンバーとの交流を通じ、人間関係の垣根を 低くする。 (コミュニケーション促進) |

|

| 屋外 (非日常) |

スポーツ・ レクリエーション |

身体を動かし、普段の役職を離れて協力する楽しさを体験する。 (相互理解と一体感の醸成) |

| 地域ボランティア |

共通の社会貢献活動を通じて、組織の存在意義や価値観を 再認識する。 (エンゲージメント向上) |

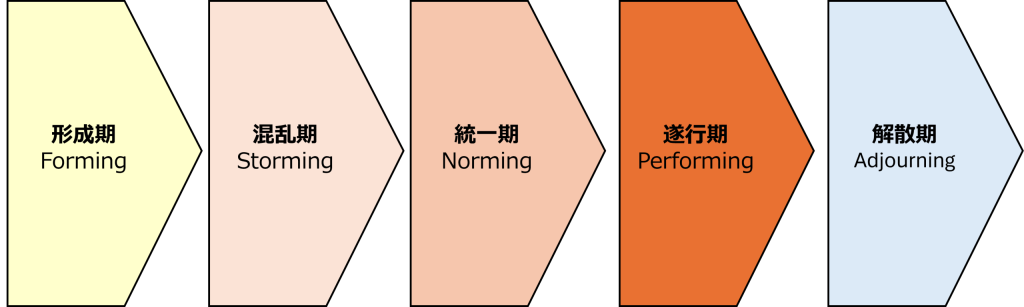

4-2. チーム成長の5段階:タックマンモデル

チームビルディングの活動を行う際、チームは必ず以下のプロセスを辿ります。

リーダーや担当者がこの段階を理解していると、適切なタイミングでサポートできます。

- 形成期(Forming):チーム結成。メンバーは手探りで、遠慮がち。

- 混乱期(Storming):意見の衝突。役割や方針をめぐって対立が生じる。

- 統一期(Norming):ルールや規範が定着。相互理解が進み、協力体制が生まれる。

- 遂行期(Performing):高いチームワークを発揮。効率的に目標達成へ向かう。

- 解散期(Adjourning):プロジェクト終了。メンバーは次のステップへ。

混乱期は避けては通れませんが、これはチームがより強くなるための健全なプロセスです。

この時期を乗り越えるサポートこそ、チームビルディングの本質と言えます。

5. チームビルディングを成功させるための重要ポイント

費用や時間をかける以上、必ず成功させたいものですよね。

ここでは、私たちがオフィス創りを通じて見出した、成功のための具体的なポイントをご紹介します。

5-1. 「場づくり」と「目的」を意識する

- 目的を明確にする:「何のために」このチームビルディングを行うのか(例:コミュニケーション改善、新しい戦略策定など)を全員に共有し、納得してもらう。

- インクルージョンの徹底:誰もが安心して参加できるよう、性別、年齢、役職、立場に関わらず多様な意見を尊重し、発言しやすい雰囲気を意図的に作る。

- 「失敗OK」の文化を醸成:特に新しい取り組みや意見に対しては、批判よりも「まず受け入れる姿勢」をリーダーが示す。

5-2. 担当者様が着目すべき工夫と注意点

チームビルディングの効果を最大化するには、「何をやるか」だけではなく、「どこで、どうやるか」が鍵になります。

| 工夫・注意点 | 具体的アクション(総務・購買視点) |

|---|---|

| 環境の整備 |

オフィス内のレイアウト・家具を見直す:

固定席の廃止、リフレッシュ スペースの設置など、 自然な交流が生まれる「場」を用意する。 |

| 継続性の確保 |

単発で終わらせない:

年に数回のイベントだけでなく、 週次・月次の定例的な振り返りの機会を制度化する。 |

| 効果の測定 |

終了後のアンケートを実施:

参加者の満足度や、期待した効果 (例:コミュニケーション頻度の変化)が出たかを測定し、次につなげる。 |

特に、オフィス環境は、私たちが最も得意とするところです。

物理的な「場」を変えることが、心理的な壁を取り払う第一歩になります。

6. 終わりに:強いチームが創る組織の未来

チームビルディングとは、一過性のイベントではなく、組織の持続的な成長を支えるための経営戦略そのものです。

担当の皆さまが主導となって、コミュニケーションを深める「場」を提供し、協力し合う「仕組み」を整えることは、組織の生産性を飛躍的に高めることにつながります。

「オフィス創りの総合商社」である私たちには、数多くの企業、官公庁、教育機関、病院など、多様な組織の課題を解決してきた実績があります。

「チームビルディングのための環境づくり」「部署間の壁をなくすレイアウト提案」など、具体的なお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。